Gerardo

Las historias sólo les suceden a

quienes son capaces de contarlas.

-Paul Auster-

Gerardo leía en el subte, en el tren, en la plaza de

su barrio cuando había un poco de sol, en la cama, tirado en el suelo, en

cualquier parte en donde hubiese al menos un hilo de luz que permitiera a sus

ojos descifrar el escrito. Era lo que se dice, un ávido lector, uno de ésos que

no levantan la vista para ver qué pasa a su alrededor. El vivía enfrascado

entre las hojas de alguna novela apasionante y sólo salía de ese estado cuando

una mujer le atraía por el olfato, dado que rara vez alzaba la vista.

Lo que él no lograba, era escribir. Tanta lectura de

años, tanto dominio del idioma y sin embargo, la musa parecía no aparecérsele

ni aunque se bajara la botella de escocés que tenía en el bargueño. No había

manera de que lograra pasar de los tres renglones, con suerte, y tampoco sabía contarles

algo a los demás, aunque fuese una anécdota del colectivo, de la calle, del

cine, y ni siquiera lo intentaba, ya que padecía de una cierta misantropía que

lo acompañaba desde la adolescencia.

Gerardo era más vale alto, delgado aunque nada enjuto,

castaño, con ojos azul oscuro, ese azul británico que no es obvio a primera

vista pero que va haciéndose visible acorde uno fija la mirada en la persona y

descubre que el azul es intenso aunque esté levemente mezclado con un gris

oscuro, generando un violáceo no obvio ante algunos tipos de luz. Quizás los

ojos de Gerardo fuesen como la personalidad de él, algo difícil de captar en

sólo un encuentro. No era previsible ni vulgar; no digo con esto que la

previsibilidad vaya de la mano de la vulgaridad, pero sí que es más fácil ser

previsible que imprevisible y él no era fácil de entender ni de sobrellevar. Mucho

ojo azul, mucha linda estampa, mucha lectura de calidad, pero Gerardo no era un

hombre amable ni sensible al dolor ajeno. Mientras él leía, una madre podía

estar pegándole a su hijo en el subte que él no levantaba la vista. Tampoco le

daba el asiento a una embarazada ni a un anciano. No eran puntos de su interés.

Ni siquiera veía a la otra gente, al trabajador con el bolso azul marino o

negro que viaja parado desde Liniers hasta el centro y que antes de eso ya tomó

otros transportes en donde viajó igualmente hacinado e ignorado por tipos como

Gerardo.

Tantas personas se habían cruzado por su vida sin ser

notadas, tantos besos se habían dado delante de su presencia cuando él andaba

por algún capítulo de Crimen y Castigo, que ni había notado que el amor

revoloteaba delante de sus narices como recordándole que estaba vivo, que no

sólo de letras vive el hombre, y así, varias mujeres, algunas de ellas

preciosas, otras meramente apetecibles y alguna fulera también, le habían

demostrado un interés que jamás obtuvo reciprocidad. Ellas no podían competir

con Madame Bovary, ni con Anna Karenina, Charlotte, Odette, Beatriz, ni con

ambas Margaritas, la Gautier y la de Fausto, ni siquiera con las heroínas

actuales de las novelas de misterio. Toda mujer real perdía el encanto en

cuanto Gerardo mantenía una conversación de más de quince minutos con ellas. En

seguida ya le parecían sosas, incultas, aburridas, demasiado verborrágicas, muy

calladas, imperfectas. No merecían protagonizar ninguna novela que él

apreciara; no existían en su mundo más que por un rato, un instante breve en

que este hombre llegaba a enamorarse de una fragancia que irradiaba alguna

mujer que pasaba y que hacía que él levantara esa cabeza acostumbrada a la

postura opuesta. El aroma a jazmines mezclados con Fresia y melocotón, o gardenias

con maderas de oriente, esa ola avasallante que despertaba sus deseos más

primarios y el recuerdo de que sí, que le gustaban las mujeres y mucho, al

punto de largar el libro y mirar con ojos de lobo a la dueña de tal fragancia,

eran los únicos momentos en que Gerardo era un macho de su especie y no

simplemente un ente lector.

Mientras una mujer no hablara y simplemente se quedara

allí como una estampa, aún podía ser la protagonista de una novela de Dumas,

Goethe, Dostoievski, Kafka o Chejov, aunque una vez que la fémina abría la

boca, la mirada de Gerardo cambiaba, se tornaba más gris que azul, más fría, y

su boca echaba el rictus hacia abajo produciendo un efecto desagradable en el

labio inferior que hacía notar los dientes de abajo mientras los de arriba parecían

condenados a ser tapados por ese labio superior tieso, rígido, despreciativo.

Los perfumes de las mujeres lo engañaban, hacían que

él soñara con lo que no podía ser, lo provocaban para luego desencantarlo, y

él, creyéndose equívocamente un hombre interesante, no era más que un infeliz

que sí, era más que guapo, culto, con una voz de timbre grave y puro y una

dicción deliciosa, pero con el alma completamente escindida del cuerpo y éste a

su vez, del cerebro.

En sus adentros, Gerardo se preguntaba por qué nunca

le pasaba nada interesante, apasionante, digno de llevarse de recuerdo de esta

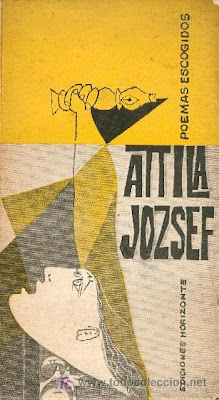

vida. Él quería vivir una historia digna de ser contada por un escritor

admirado, una novela de mínimamente cuatrocientas páginas y de tapa ilustrada

por algún artista de moda.

Bajó la mirada, tomó una revista literaria que estaba

por tirar a la basura y por hábito la abrió al azar justo en la línea en la que

decía “Las historias sólo les suceden a quienes son capaces de contarlas.”

Comentarios

Besos

Jerónimo

un beso